Absolutely nothing

Autore: Roberto Imparato

Quello che doveva essere in principio un semplice reportage, si trasforma ben presto in una sorgente di riflessioni su cosa diventano luoghi e persone, quando smettono di essere abitati. A un tratto compare un cartello, che avverte i viaggiatori su cosa li aspetta per qualche migliaio di km di strada: absolutely nothing. Assolutamente niente, titolo del libro preso in prestito per questo articolo; un ‘niente’ che però ha molto di sé da raccontare a chi, sensibile avventuriero, abbia voglia di fare nuove scoperte. Se trasponiamo questo schema alla storia della musica (mantenendo la suggestione del deserto, che ci verrà buona tra un momento) vedremo come questa non sia mai stata a corto di pionieri. La maggior parte di loro ha costruito il nuovo commutando il vecchio a proprio uso e consumo, con risultati buoni, e talora eccelsi. Altri, pochi, hanno invece avuto il coraggio (o forse l’incoscienza!) di fare del passato tabula rasa, rescindendo di netto il cordone ombelicale che li legava a una tradizione così onorevole ed onerosa.

Della prima categoria non si contano gli esempi: si pensi ad esempio ai lavori di Schoenberg del periodo compreso tra il 1909 e il 1920: sconvolgenti e sublimi, spesso, ma frutto di una contrapposizione, e non di una negazione tout court delle forme classiche del passato; o a Bartòk, e al suo straordinario rinnovamento linguistico, che però nacque dal rimaneggiamento di caratteri già presenti nel repertorio popolare; o ancora a Berg, le cui armonie allucinate e visionarie sono spesso incastonate in contenitori formali di cui già il titolo rimanda al barocco; e così Stravinskij nel suo periodo neoclassico, o certo cubismo di Prokofiev. Tutto questo è solo in quanto deforma quello che, in passato, è già stato. Della seconda categoria, invece, gli esempi si contano sulla punta delle dita. Edgar Varèse è a pieno titolo fra questi.

Il compositore Edgar Varèse

Il 2 Dicembre del 1954 è di scena agli Champs-Élysées parigini Déserts, uno dei primi esempi di musica elettro – acustica nella storia. Il lavoro del compositore francese naturalizzato statunitense è inserito in programma tra composizioni di Čajkovskij e Mozart (la bacchetta è quella di Hermann Scherchen) e il fiasco è clamoroso: per rendersene conto basta ascoltare gli ululati del pubblico nella registrazione originale; critico e pubblico sono parimenti impreparati ad una rivoluzione di tale portata. Per capire cosa sconvolse a tal punto gli ascoltatori conviene fare allora un passo indietro. Nel 1936 Varèse ha poco più di cinquant’anni. Viene da due anni di vagabondaggio nel centro e nell’ovest degli Stati Uniti, dove ha tentato la fortuna, senza successo, come compositore di musiche per film. Varèse è ai margini del mondo musicale, e noi siamo nel mezzo di quelli che verranno poi ricordati come i silent years, un lasso di tempo lungo quindici anni durante il quale nessuno dei tanto progetti immaginati vedrà effettivamente la luce. Prima Santa Fe, poi San Francisco e Los Angeles, per ritornare in ultimo a New York, nel 1941. Qui Varèse era giunto vent’anni prima, provenendo da Parigi (dove frequentò il Conservatoire diretto da Gabriel Fauré, senza portare a compimento gli studi), e si era imposto alla ribalta della nuova scena musicale come un pioniere di territori fino a quel momento inesplorati. Nel 1921 era stato infatti il turno di Amériques, il primo lavoro americano e il primo in assoluto di Varèse, se si considera il fatto che egli bruciò le composizioni precedenti a quella data. Composto per grande orchestra con l’aggiunta di undici percussionisti e sirene (sì, come quelle in dotazione a polizia e ambulanze nella Grande Mela), il brano presenta già alcune caratteristiche ricorrenti in tutto l’opus varèsiano, pur risentendo ancora della lezione di vecchi maestri. Pochi anni addietro il giovane compositore nato da padre torinese era infatti stato tra i primi ascoltatori di Pierrot Lunaire e della Sagra della Primavera, e le reminiscenze di Schoenberg e Stravinskij, come anche quelle di Mahler e delle big bands americane degli anni ’20 sono qui ancora vive.

Dieci anni dopo è il turno di Ionisation, la prima opera per sole percussioni nella storia della musica occidentale (ma non il primo brano in assoluto: un illustre precedente si trova nell’interludio dal primo atto de Il naso di Shostakovic, che con la sua timbrica martellante racconta della notte burrascosa del protagonista del romanzo di Gogol, il quale un bel giorno si sveglia senza naso; l’episodio è ancora più significativo se si considera che le accuse di formalismo in quegli anni erano tutt’altro che infrequenti). Trentasette percussioni suonate da tredici esecutori, e la critica che ancora una volta si divide: se da un lato il Musical Courier parla di suono «simile a quello delle mitragliatrici Gatlin, a una campanella da slitta e al verso di un toro angosciato», è pur vero che il brano diede a Frank Zappa l’impulso per intraprendere la carriera musicale. In una intervista lo stesso Zappa, parlando del proprio imprinting pedagogico, racconta un aneddoto curioso: in occasione del suo quindicesimo compleanno, potendo scegliere tra cinque dollari e una telefonata interurbana, scelse di chiamare il centralino per farsi passare il suo idolo Edgar Varèse, allora residente nel Greenwich Village di Manhattan. Il giovane Zappa moriva dalla voglia di parlare al suo idolo, i cui dischi aveva ascoltato e riascoltato centinaia di volte, fino a consumarli. Sfortunatamente, il compositore non rispose. Era già in viaggio vero Bruxelles.

Facciamo ora un passo avanti. A partire dal 1934, Varèse viaggia in lungo e in largo negli Stati Uniti. L’uomo non gode di buona salute, e la sua reputazione nel mondo musicale che conta è ai minimi storici. Sono questi anni di studio intenso, che però non riesce a prodursi in nessun risultato concreto. Tra il 1936 e il 1937, in particolare, Varèse trascorre due estati nella calura del deserto del New Mexico. Rimane profondamente colpito da quello scenario di misteriosa solitudine, desolazione e verginità primigenia, che nella sua mente rappresenta non solo un luogo fisico, ma anche e soprattutto una metafora della propria condizione spirituale. Ne subisce il fascino al punto che decide di farne oggetto di una composizione, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto fare da sottofondo musicale ad un cortometraggio girato e montato una volta scritta la partitura. L’idea è quella di lasciare che la musica non duplichi i sentimenti prodotti dalle immagini. Al contrario, Varèse vuole creare tramite la giustapposizione suono – pellicola un contrappunto espressivo sufficiente a garantire la massima reazione emozionale dello spettatore. Per portare avanti il progetto, il compositore chiede aiuto nientemeno che a Walt Dinsey, probabilmente in virtù del suo know how economico e alla precedente collaborazione con Stokowski per Fantasia. Anche questa volta però, il progetto è destinato a non materializzarsi mai, e la partitura di Dèserts dovrà aspettare quaranta anni per vedersi associata alla immagini, stavolta quelle di un videomaker americano degli anni ’90.

Dèserts rompe col passato in maniera insanabile. Non solo con quello personale dell’autore, ma anche con quello della musica occidentale in generale. Tutti i parametri che normalmente caratterizzano un brano musicale sono ora ripensati in maniera radicale. Il brano è un mirabile esempio della conciliazione tra i due opposti, il lavoro di un compositore che si muove nella polarità tra l’antico e il moderno, tra lo sperimentale e il magico: Dèserts è composto infatti da sette parti, della quali quattro sono strumentali e affidate pertanto ad esecutori in carne ed ossa, mentre tre sono interpolazioni su nastro magnetico, ottenute tramite la rielaborazione di suoni industriali. Ma andiamo per ordine. Anzitutto, il termine “arte – scienza” che ingloba l’opus varèsiano ci racconta fin da subito dell’interesse dell’autore per il mondo della fisica e della chimica. Lo testimoniano, se non altro, alcuni titoli dei suoi lavori più celebri (Hyperpirism, Density 21.5). Varèse è stato infatti sempre attento alle suggestioni che da quel mondo gli provenivano, ed ha provato, con la composizione, a dare la soluzione ad alcuni problemi scientifici. In tal senso, Dèserts non fa eccezione. Prendiamo ad esempio a quanto era successo a Parigi a inizio secolo: Picasso e Braque danno origine col cubismo alla tendenza, tramite multiple iterazioni e scomposizioni, a trasporre il tempo sulle tele, lì dove lo spazio era sempre stato considerato come l’unica variabile riproducibile. Allo stesso modo, Varèse persegue l’ideale opposto; quello cioè di rappresentare in musica, arte eminentemente temporale, lo spazio. Come? Generando corpi sonori che si muovono in assoluta libertà, interagendo fra loro, avvicinandosi e allontanandosi gli uni dagli altri, producendo così il senso del movimento.

Guernica. Pablo Picasso, 1937

Il concetto di spazio è, in Varèse, intimamente legato a quello di forma. La sua musica non è fatta per essere contenuta nelle forme ormai logore utilizzate nel passato, né avrebbe senso, dato che la tecnica compositiva varèsiana non si basa sullo sviluppo di temi e motivi, ragion per cui costrutti quali, ad esempio, la forma – sonata, non risulterebbero più adeguati. Si legga quanto dice in proposito lo stesso autore: «Per poter riempire una scatola solida di forma definita, diciamo una “scatola per sonate” è necessario qualcosa che possieda forme e dimensioni identiche a quelle della scatola, o che abbia l’elasticità o la consistenza necessarie ad adattarvisi. Ma se si cerca di introdurvi ad ogni costo una cosa che abbia una forma differente e una consistenza solida […] la scatola si spaccherà». Per cui non esistono per Varèse contenenti predefiniti, ma la forma è stabilita volta per volta dalla libera espansione del materiale sonoro nello spazio. È come se un tale che dovesse regalare un paio di scarpe a qualcun altro, invece di riporle nella solita, preformata scatola adatta a tutte le scarpe, le avvolga direttamente con carta regalo, che pertanto risulterà modellata in base alle caratteristiche intrinseche delle calzature. La forma diventa allora il risultato della densità del contenuto, e non a caso qui l’autore parla ancora una volta di un fenomeno fisico per spiegare il concetto: la cristallizzazione. Alla stessa maniera del cristallo, la cui struttura esterna non è una qualità fondamentale ma la risultate della ripetizione delle medesime strutture geometriche interne, nella composizione di Varèse non è difficile identificare piccole cellule generatrici formate da materiale armonico e ritmico di ridotte dimensioni, che si riorganizzano talvolta a costituire vere e proprie masse sonore, la cui collisione permette ad alcuni attributi di una massa di passare all’altra. Se in Amériques, difatti, l’autore aveva adoperato ancora un’orchestra sinfonica di respiro romantico, ora il ricorso a tali piccole cellule generatrici si ricolloca nella nuova gestione del suono. Una tendenza all’economia e al risparmio, che prevede fra gli altri la rarefazione del materiale musicale, un uso “narrativo” del silenzio e l’atomizzazione puntilistica degli eventi (in questo Varèse fu precursore di quanto si sarebbe generato in seno ai corsi estivi a Darmstadt, ma non perorò mai la causa del serialismo. Il totale cromatico è infatti conquistato qui per altre vie).

Il deserto del New Mexico, meta di viaggio e fonte d’ispirazione per l’autore

Ma quale è l’organico di Déserts? Sostanzialmente, e in accordo a quanto già accaduto in passato nella sua opera, Varèse fa ricorso solo a due sezioni dell’orchestra classica, ma rimaneggiate ed ampliate secondo il proprio interesse. Le quattro parti strumentali contano infatti solo sui fiati e su una pletora di percussioni, alcune delle quali ad altezza determinata, altre ad altezza indeterminata. L’uso delle percussioni, strumento particolarmente caro all’autore (lo si era già inteso ascoltando Ionisation) è curioso e suscita più di qualche domanda. Relegati per secoli a un ruolo di subalternità nei confronti di tutti gli altri strumenti, assurgono a nuova vita con Varèse, che ancora una volta dimostra di saper operare una sintesi inedita fra antico e moderno. La musica del compositore francese, in effetti, relega in secondo piano lo sviluppo tematico – melodico. «Le opere ritmiche per percussione sono libere da quegli elementi aneddotici che così facilmente si trovano nelle nostra musica» dice. E aggiunge che appena la melodia domina, la musica diventa “soporifera”. Entrando nell’universo sonoro varèsiano, infatti, dobbiamo disfarci sulla soglia delle abitudini percettive cui secoli di musica occidentale ci hanno abituati. Varèse non fa alcuna differenza tra nota (suono ad altezza determinata) e rumore (suono ad altezza indeterminata). Entrambi, scrive Giuseppe Scuri nel suo bel saggio sul compositore naturalizzato statunitense, “hanno eguale diritto di cittadinanza” in un mondo dove fra gli strumenti tradizionali trova spazio il suono prodotto in una falegnameria industriale o il canto metropolitano delle sirene. Le percussioni, si sa, sono intrinsecamente legate al concetto di ritmo, altro parametro che in Varèse è sconvolto rispetto all’idea che ne abbiamo avuta finora. Da non confondere con la metrica, esso è una successione di stati alternati, una variazione della densità del materiale sonoro che funge da raccordo tra le varie parti, conferendovi stabilità. Stando alle parole del compositore e filosofo francese Hugues Dufourt, si tratta del “mantenimento di un ordine attraverso le proprie continue deformazioni”. L’armamentario percussivo in Dèserts è vastissimo, e va da strumenti più tradizionali (gong, xilofono, glockenspiel, piatti sospesi) fino ai meno tradizionali componenti della liuteria asiatica (Chinese Blocks e Wooden Drum, pressoché sconosciuti in Occidente), passando per oggetti fino a quel momento mai usati in ambito musicale, come il Lath, che affonda le sue radici nel frattazzo, adoperato dai carpentieri per reggere e lisciare malta, intonaco o altri impasti usati in edilizia.

Nondimeno, l’utilizzo dei fiati testimonia la volontà innovatrice di Varèse nell’utilizzo dell’ensemble. Il violino, strumento del XVIII secolo, è considerato da lui inadeguato, per potenza di suono, a un’orchestra moderna. Scomparsi gli archi, e moltiplicate le percussioni, si concentra allora sui fiati, sulla scia di compositori che egli riconobbe come maestri, e che avevano già aumentato il peso specifico di questa sezione nell’orchestra: Monteverdi, Berlioz, R. Strauss. Ma al di là di questa tradizione colta, i motivi del riassetto dell’organigramma strumentale vanno ricercati anche in eventi più recenti; nella fattispecie una poderosa sezione di fiati era stata caratteristica intrinseca delle jazz bands degli anni ’20. «Mettete quindici o venti musicisti jazz nella Carnegie Hall, o in un altro posto qualsiasi, poi sostituiteli con un’orchestra sinfonica. Quest’ultima è un elefante idropico. L’orchestra jazz, una tigre. La prima ha perduto la sua vitalità: è dolciastra, come non lo è la nostra epoca». L’evidenza sonora, la duttilità d’impiego e l’ampio spettro di possibilità foniche spiegano allora il perché dell’utilizzo privilegiato di questi strumenti. Gli ottoni, in particolare, predominano sui legni (che non prevedono, a loro volta, strumenti ad ancia doppia, troppo limitati nell’escursione dinamica seppur timbricamente interessanti). La ragione di questo “favoritismo” ce la fornisce l’autore in persona, durante una conferenza tenuta a Santa Fe nel 1937. Gli ottoni, dice, sono pieni di sole. Capaci di salire direttamente dal pianissimo a potenze fantastiche, e di ricadervi come se niente fosse. Il preparato chimico varèsiano include allora diversi ingredienti, per una miscela esplosiva potenzialmente spaventosa: dal colore scuro del trombone al suono diafano dell’ottavino. Curioso è anche l’uso del clarinetto basso, strumento dalla voce misteriosa e crepuscolare, che Varèse aveva ascoltato in gioventù, allorché, come abbiamo ricordato, fu tra i primi spettatori di opere di Schoenberg e Stravinskij. Dèserts è un lavoro pensato e strutturato secondo diverse zone di intensità, e l’uso dei fiati diventa fondamentale soprattutto nei “vuoti”, allorché dal nulla sorgono ectoplasmi fugaci; così come nella composizione di Klangfarbenmelodien (artificio che, proprio come nel puntinismo figurativo di Seurat e Signac, consiste nel “splittare” una melodia affidandone parti a vari strumenti anziché ad uno solo, aggiungendo così colore alla linea melodica; esempi di tale tecnica ricorrono, tra gli altri, in Schoenberg coi suoi Cinque pezzi per orchestra op. 16, così come in Berlioz, con la sua Symphonie Fantastique).

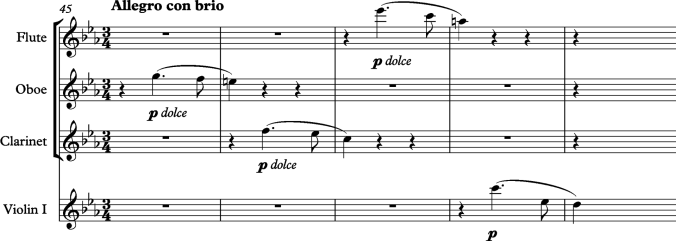

Esempio di Klangfarbenmelodie nel primo movimento dell’Eroica di Beethoven, in cui si ascolta una successione di frasi di tre note ripetute in successione da diversi strumenti

Le abilità di orchestratore di Varèse sono quindi più che evidenti. Per il compositore la composizione stessa è già orchestrazione, essendo i due momenti inscindibili. Mentre l’orchestra sinfonica classica, salvo le dovute eccezioni, si sforza di raggiungere il maggior amalgama possibile, Varèse si sforza di chiarire all’ascoltatore la distinzione fra colori nel modo più nitido a sua disposizione. Viste queste premesse, pare strano che uno strumentatore esperto come lui abbia inserito in un brano tanto programmatico per la sua poetica come Déserts ben tre sezioni su nastro magnetico. Ma, d’altro canto, è evidente che un pioniere come Varèse, convinto che suono e rumore godano nell’ambito dell’esperienza auditiva della stessa importanza, non potesse rimanere impassibile di fronte a quella “miniera inesplorata di musica in embrione” rappresentata dai suoni di acciaierie, falegnamerie e quant’altro. Nel 1953 lui e la moglie Louise ricevono da un anonimo benefattore un magnetofono corredato dallo strumentario necessario alla registrazione. Il musicista oramai settantenne si reca allora nei dintorni di Philadelphia, dove cattura suoni industriali nelle fabbriche di Wetinghouse, Diston e alle manifatturiere Budd, oltre che il suono dell’organo della chiesa di St. Mary the Virgin di New York. L’effetto sperato delle sezioni su nastro magnetico, dove il materiale è nuovamente combinato con le percussioni e poi rimaneggiato con il più potente arsenale tecnologico messogli a disposizione dalla Radio francese, è quello di fare da contrappunto alle parti acustiche. Se queste personificano il lato dialogante, umano e percettibile del deserto, queste altre ne rappresentano il lato impersonale, gelido e subconscio. Le interpolazioni sprofondano l’ascoltatore in un viaggio onirico, accompagnati dal proprio lato oscuro e sconosciuto, nel “deserto” irrazionale che vive silenzioso sotto la superficie della coscienza di ciascuno di noi; in quel deserto che come detto non è solo luogo fisico, ma è la desolazione e il mistero che abitano la parte più recondita del nostro io. Anche oggi che siamo abituati a digerire ogni tipo di diavoleria acustica, le interpolazioni di Dèserts appaiono scioccanti; possiamo solo provare a immaginare il loro effetto sul pubblico della metà degli anni ’50, e forse neanche ci riusciremmo.

Déserts è un’esperienza acustica singolare e indecifrabile, un viaggio itinerante, zaino in spalla e torcia alla mano, in luoghi sconosciuti non segnati sulle mappe. Qualcosa, a tratti, ci spaventa terribilmente, eppure non possiamo smettere di ascoltare. Nel Deserto dei Tartari, il capolavoro dello scrittore bellunese Dino Buzzati, quando il tenente Drogo giunge a cavallo presso la Fortezza Bastiani, è inizialmente sconcertato dalla solitudine e dalla desolazione del posto di guardia cui è stato assegnato. Chiede al maggiore di essere trasferito immediatamente in città, ma questi gli consiglia di attendere quattro mesi, il tempo, cioè, di sottoporsi alla visita medica che gli consentirà di tornare a casa per motivi sanitari. Drogo si pente subito di aver acconsentito, ma nei giorni e nei mesi seguenti subisce tutto il fascino degli immensi spazi desertici che si aprono a settentrione, verso la pianura sulla quale, prima o poi, dovrebbe affacciarsi il nemico. Quando finalmente arriva il giorno della visita, egli è mutato, e con lui sembrano esserlo anche i paesaggi abbandonati del nord, che ora gli appaiono bellissimi; decide allora inspiegabilmente di restare. I Tartari, da par loro, tardano a farsi vedere, ma non è un caso: il tenente li aspetterà fino alla morte, che lo coglie da ultimo poco prima del loro arrivo così atteso. «Guardateli, Giovanni Drogo e il suo cavallo, come sono piccoli sul fianco delle montagne, che si fanno sempre più grandi e selvagge» scrive Buzzati, e sembra un’inquadratura su campo lungo di un film di John Ford. Come loro, anche noi scarpiniamo faticosamente lungo le dune sonore dei deserti di Varèse, senza sapere dove andremo a parare. Eppure, rapiti, non possiamo smettere di andare.

Roberto Imparato

Written by Roberto Imparato

Articoli correlati

Giovanni Gabrieli: la sonorizzazione del potere

n organizzatore di grandiosi eventi musicali. Così si potrebbe sintetizzare il ruolo di Giovanni Gabrieli dal pulpito dell'organo in San Marco, nella Venezia del tardo Cinquecento. Occorre però capire la natura del suo principale posto di lavoro e...

Successi dimenticati: Il Concerto di Marie Jaëll | Violoncello In-Audito

a vita di Marie Jaëll è ricordata per un primato storico: è la prima donna a essere ammessa come membro attivo della Società dei Compositori di Parigi. Ma è molto altro; straordinaria pianista, compositrice apprezzatissima da colleghi illustri,...